- 時計Begin TOP

- 特集

- 【松山猛の時計業界偉人伝】名門を支えた凄腕技術者とその息子さんの不思議な縁

2019.03.07

【松山猛の時計業界偉人伝】名門を支えた凄腕技術者とその息子さんの不思議な縁

松山さんがこれまで出会った、時計界の偉人たちとの回想録。

今回は、日本ロレックスの技術部門の責任者だった佐藤宣夫さんとその息子さんのお話。

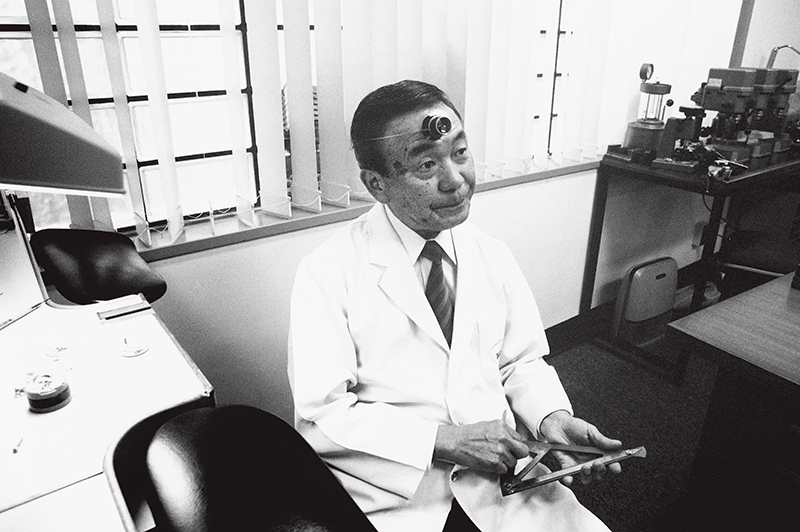

佐藤宣夫

1936年、山形県生まれ。鶴岡の時計店で修業後、上京。1959年、リーベルマン・ウェルシュリー入社。以来、技術者としてロレックスの修理に携わる。1999年、友人と時計修理工房「アトリエキノコ」を設立。2004年逝去。

佐藤 努

時計師、技術部門の責任者として、25年にわたり時計修理業務に従事。パテック フィリップ、ショパールなどの輸入代理店であった一新時計のサービス部門を経て、2014年にゼンマイワークスを創業。代表取締役社長に。

名門を支えた凄腕技術者とその息子さんの不思議な縁

時計に興味を持ち始めたころ、その歴史を調べるうちに、友人だったアートディレクターの渡邊かをるさんからの影響もあり、僕はロレックスというブランドのことをより知りたくなった。それは1970年代の後半で、雑誌『ポパイ』や、僕自身の初の単行本に、時計についての原稿を書き始めた時代のことだった。

その当時、ロレックスに関する情報といえば、1926年に発売されたロレックス・オイスターが、スクリューダウンというねじ込み方式で、ケースや竜頭をしっかりと締め、防水防塵を実現した画期的な腕時計であったということや、メルセデス・グライツという女性スイマーがそれをつけてドーバー海峡を泳いで渡り、その性能が評判となって、有名な時計に仲間入りした、というくらいのものだった。

渡邊かをるさんはそのロレックスの魅力に、いち早く気づいていた先見の明の持ち主で、僕の時計への興味を知ると「松山君が結婚できたらロレックスのコレクションから一本プレゼントするよ」と言ってくれた。それからしばらくして僕にも縁というものがあり家庭を持つこととなった。結婚の報告をすると渡邊かをるさんは、当時暮らしていた神宮前の家にやってきて、ポケットの中から「はい、約束の品だよ」と、1920年代中期物のオイスターをプレゼントしてくれたのだった。それは9カラット・ゴールドケースによるオイスターで、渋い輝きを持ち、今も我が時計コレクションの中で、思い出多い時計の一つだ。

その後アメリカやイギリスなどへ取材に出かけたとき、時間の余裕があると、よくヴィンテージ・ウォッチ探しをした。ときには古いロレックスに出会うこともあり、その多くはしっかりと手をかけてやれば、再び正確に時間を刻んだのだ。

当時はまだロレックスの日本法人はなく、リーベルマン・ウェルシュリーというスイス商社の一部門だった。そのサービス部門の主任に佐藤宣夫さんという人がいて、僕が探し出してきた古いロレックスを修理してもらったり、歩度調整をしてもらったりと、様々な面倒をみていただいた。そして1981年に、僕が初めてスイス時計の取材に出かけた、その前年にロレックスブランドは独立して、日本ロレックスとなり、佐藤さんはサービス部門の部長に昇格されていた。

僕がジュネーブのロレックス本社にコレクションされているという、初代ブレゲのポケットウォッチの写真を撮りたいとお願いすると、広報部の女性が、さっそくジュネーブに連絡してくださった。すると、そのポケットウォッチの撮影にとどまらず、思いがけないことに本社工場のほとんどの場所をしっかりと取材させてもらえたのだった。製品の記録を残すためなのか、でき上がった特別注文品を撮影しているところも見せてもらえ、そこには当時まだ日本には輸入されていなかった、ベゼルなどに美しい宝石をセッティングしたゴールドのオイスターがあり、世界の富豪などがこのような時計を注文するのだと聞き、恐れ入ったことを思い出す。

東京駅の北口からすぐのビルの中に、日本ロレックスの東京本社があり、そこにサービス部門のアトリエがあったが、佐藤さんに会いに行くといつも笑顔で対応してくださるのだった。

佐藤宣夫さんの経歴を今回改めて知ることになったが、彼は昭和11年(1936年)に生まれ、幼少時代から物を作る人の仕事ぶりに興味を持ち、特に細かな機械への興味が強い子どもだったそうだ。1951年に山形県鶴岡市の佐藤時計店に7年間という期限で弟子入りをする。同じ佐藤姓だが親戚関係ではなく、戦後のまだ食糧難の時代であったため、お兄さんが手に職を持ったほうがよいと考え、仕事先を探してのことだったという。

佐藤さんはその最初の店での修業で時計についての基礎を学び、7年の年季が明けると店主がのれん分けを勧めた。だが店を経営するよりも技術者として仕事を極めたいと、1958年、世田谷にあった和光関係の修理を専門にしていた西山時計に入社。さらに腕を磨き、また時計研究会に入り、知識を深めていった。その時計研究会はアメリカの時計学会HIAメンバーだった日本人たちが、日本における時計技術の向上を図るために開いていたもので、歯車の計算や、金属の特性、物理学、天文学、時計の歴史などの理論のほか、時計の分解調整、旋盤ややすりによる部品製作など多岐にわたるものだった。

そんな勉強に夢中になって取り組んでいた1959年23歳のとき、リーベルマン・ウェルシュリー・ロレックス・サービスが技術者を募集していると知り、入社試験を受けたという。

その実技試験のとき、佐藤さんにあてがわれた穴石を平行に戻す器具は変形していて、かなりの苦戦を強いられ、その日のうちには完成しないと報告すると、それでは引き続き明日もやってみてくださいと言われる。次の日ようやく要求された作業を終えることができたが、きっと採用はしてもらえないとあきらめていたら、一週間後に採用通知が舞い込み、佐藤さんは驚いた。一番時間がかかってしまった自分がなんで採用されたかを聞くと「時間はかかっても、やるべきことをやるほうがよいから」という返事をもらい、佐藤さんはそんなロレックスの姿勢に惚れ込んだのだそうだ。

そして5年間頑張り、さらに英語をマスターできれば、スイス本国で技術研修が受けられると聞き、そんな夢のようなことがあるのかと思ったという。昭和34年といえば、まだ海外渡航が自由化されてはいない時代で、渡航できるのは外交官や大手商社の人くらいだった。一般人にとっては海外旅行など、夢のまた夢だった時代であった。

きっとスイス行きというのも、会社を早々に辞めさせないための、おいしい話なのだろうと佐藤さんは思ったが、それ以上に、高性能な外国製の旋盤や、様々な新鋭の時計工具を操っての仕事は、本当に得難く楽しい経験であったようだ。やがて大阪にサービスセンターが開かれることになり、独身で身軽であった佐藤さんが大阪行きを志願し、1962年に転勤。その翌々年の1964年、東京オリンピックの年に、約束だったスイスでの研修に行くことになった。会社は約束を忘れてはいなかったのである。

その時代はパスポートも霞が関の外務省に取りにいかねばならず、勤務先の大阪から東京に取りに出かけたのだという。そして、先輩の時計師と、3ヵ月間スイス本社のトレーナーから、オールドキャリバーを中心に講習を受ける。その内容はクロノグラフ機構の部品合わせ、キャリバー1555のカレンダー、ダイヤル付け、また針に夜光塗料をつける作業などで、それをマスターして帰国した。

1970年に東京本社に帰任し、本社のサービス部主任となり、その後も1972年、1974年とスイスでの研修を積んでいく。1980年にリーベルマン・ウェルシュリーから、ロレックスが独立し日本法人となると技術部長となり、1995年の定年まで勤めあげ、その後も技術顧問として後進を指導されたという。

僕が佐藤さんと知り合ったのは、1970年代末だったから、ちょうど日本法人ができるころだったのだ。そんなある日佐藤さんから電話をもらったが、その内容というのが、「高倉 健さんは時計好きなんですが、これまでは新しいものにしか興味がなかったそうなんです。でも最近松山さんたちがヴィンテージ時計などについて書かれているのをお読みになって、古いものにも興味が湧いたらしいんですよ。そこで松山さんに、そのようなヴィンテージ時計を扱っている店などの案内役をしてもらえないかという話で、電話した次第です」「もちろん喜んでご案内しますよ、それでは代官山辺りの店に行ってみましょうか」と、二つ返事でその話をお受けすることとなった。

約束の日の朝、当時住んでいた外苑ハウスという共同住宅の前で待っていると、一台の三菱ギャランがやってきて、助手席から佐藤さんが手を振っている。そのころ高倉 健さんは、ギャランのCFのキャラクターだったので、こうして人と会うときは律義にギャランを運転してきたに違いなかった。

初対面で少し緊張したが、天下の名優はとても人当たりのよい感じで、そのまま代官山に出かけ、何軒かのヴィンテージウォッチショップや、その系列のファッションの店で、買い物に付き合い、また映画の原作について話すことができた。高倉 健さんとは、そのとき一度だけの出会いだったが、彼がエッセイ集を出版したとき、代官山に出かけた話をその中に書いてくれたので、またびっくりだった。

佐藤さんは健さんが手に入れたロレックスのメンテナンスや、健さんが世話になった人に贈り物としたロレックスの裏蓋に、献辞を彫刻するお世話をしていて、強い信頼関係にあったのだろうと想像する。ロレックスを定年された後、御徒町の一角で、時計師仲間とアトリエキノコという、時計修理のアトリエを開かれたが、それ以降はあまりお会いする機会もなくなってしまった。

そしてあるとき、九州・宮崎の、日高本店プロショップが毎年5月に開催するワールドウォッチフェアの会場で、あいさつしてくれた佐藤 努さんという人がいて、なんとその人が、「ロレックスにいた佐藤の息子なんです」と言うではないか。色々とお世話になったままだった佐藤さんの顔が浮かぶとともに、様々な思い出がよみがえった。

息子さんの話によると佐藤さんはすでに他界されたという。それを聞くと、もう一度お会いしたかったなと残念な気持ちとなった。

息子さんの努さんも時計師で、若くして一新時計のサービス部門に勤め、パテック フィリップなどの修理を手がけた後独立し、ゼンマイワークスという時計修理会社を作った。今、ゼンマイワークスは人気の修理工房で、僕も自分や友人の時計のメンテナンスや修理をお願いするようになったが、ゼンマイワークスでは修理だけではなく、スイスのアルプソルートという時計ブランドの輸入や、オリジナル時計の製作も手がけている。また時計を特別なものとするために、時計ケースやブレスレットに、巧妙なエングレービングを施すような、いわば時計のドレスアップをしてくれる工房としても人気だ。

こうして親子二代の佐藤さんとのお付き合いに、僕は不思議な縁を感じるのだ。

ゼンマイワークスは、時計修理会社としてだけでなく、ブランド、年代を問わないメンテナンス、カスタムの対応、スイス・ジュネーブに本拠をおく「アルプソルート」の日本総代理店も務める。写真は、同ブランドの「アルプストノウ」(31万7000円)と、エングレービング例。

お問い合わせ先:東京都中央区八重洲2-11-7 一新ビル 2F Tel:03-6262-3889

[時計Begin 2019 WINTERの記事を再構成]

文/松山 猛